マドリッドに来てちょうど2週間が経過。

到着時、後期の授業はすでに始まっていて、色々見て決めようかとも思ったけれど、どうしてもMANSILLA+TUÑÓNに一番惹かれるので(でもインターンは絶対Antón García-Abrilのとこに行きたい)、MANSILLA+TUÑÓNスタジオに決め、早速濃い毎日が始まっています。

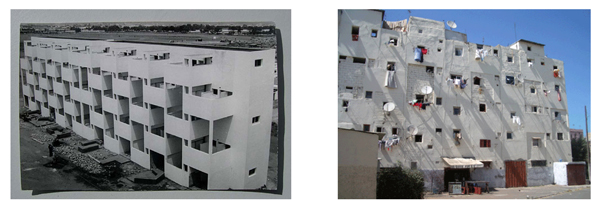

プロジェクトサイトはモロッコのカサブランカで、何故アフリカ?と思ったけれど、カサブランカは1515年からポルトガルに主導されて街が整備され、リスボン大地震によってポルトガルが引き上げてからは、スペインとフランスが介入、一時フランスの保護領になるなど、ヨーロッパ各国と文化的にも経済的にも強い関係を持つ。農村から都市部への人口流入が継続し、経済格差はスラムとなって表れる。港を中心とする旧市街地は、多くの観光客が訪れる観光地になっているようだが、興味深いのは、旧市街地の周辺に拡大されていった新市街地で、ここは都市の人口増加に対応し、スラムの拡大を防ぐための、安価で大量の住宅供給という使命が課せられた、いわばモダニズムの実践の(というか実験の)場であった。こうした開発は主に保護領末期の1940年代に始まる。

※1

※1

Michel Ecochardが組織した、モロッコ現代建築家グループのGAMMA、後のCIAMMorrocoによる、ソーシャルハウジングを中心としたアーバンデザインによって骨格ができ、その後は、住民の領有と増築によって、平屋の中庭型住居が数階建てに増築されたり、バルコニーが全て内部化されたり、住民の故郷の様式が再現されるなど、たくましい変容を遂げて今に至る。

※1※2

※1※2

街区ごとに異なる開発は、それぞれに意図する思想や生活のイメージの違いを平面に印していて、まるでピラネージのコラージュ画*3「古代ローマのカンポ・マルツィオ」のよう。左がカサブランカ。

ソーシャルハウジングは、スラムの住人に住居を共有することがひとつの目的であったからなのか、スラムに近接し囲い込むようにつくられている。そこに学校やモスクができ、マーケットが生まれといった具合に、様々な要素や領域が混在している。このプロジェクトの最終的な成果物は、その中に位置する敷地にマーケットや学校、駐車場等を含んだ公共空間をつくるというもの。

ただスタジオは、それまでにいくつものプロセスを踏むようにデザインされていて、動画をつくったり、敷地の分析といっても新たなカルトグラフィ(製図法)を求められたり、アプローチは非常に新鮮で面白い。

敷地の分析として作成する、”自分たちの地図”は、アーバニズム的な表現を意識的に避けるようにしている。例えば何かの要素をプロットして、それを重ねて終わり、とはならない。注目した要素やその変数どうしが、どう関係しあってひとつの自立した関係図を形づくるのか、そしてそれをどう表記するのか、そのように収集したデータを変換しながら進んで行く。

情報の共有性が特に重要となるプロジェクトでは(例えば宇治のプロジェクト)、特別な表記法を考えても、共有できないんじゃないか、それなら、できるだけオーソドックスな表記法で伝わるようにする必要があるのではないかというふうに考えていたが、挑戦する価値はある。

宇治の整備計画ではまちづくりと都市計画と建築設計とアーバンデザインとシティプランニングと、なんと呼べばいいのかわからない状況のなかで試行錯誤してきた。色々な矛盾を感じ、葛藤があった。それは今も変わらないが、こっちで色々と整理して、これまでやってきたことを見直したい。

このスタジオではすごくいい収穫ができるんじゃないだろうか。

そうじゃなきゃね。

※1「Architecture Without Architects―Another Anarchist Approach」Marion von Osten

http://www.e-flux.com/journal/view/59

※2「CIAM遺産の今」http://www.gakugei-pub.jp/mokuroku/book/5290fes/col4.htm

*3 遺跡調査による復元図であると共に、空想によって不明部分が補われた結果、幻の都市のコラージュ画とも言える。「ICC ONLINE 海市/シグネチャーズ/招待建築家リスト」http://www.ntticc.or.jp/Archive/1997/Utopia/Model/Signatures/index_j.html

diploma exhibition 2011

東工大のdiploma exhibitionが東工大百年記念館で開催されています。

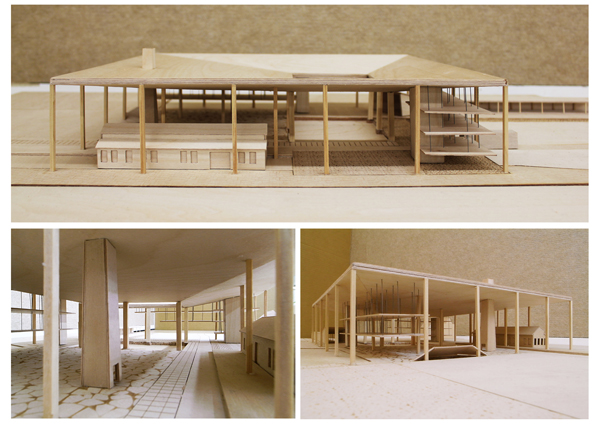

僕の修士設計が展示されています。模型も展示されています。

残念ながら僕もまだ見れていませんが、お時間があればのぞいてみてください。百年記念館見るだけでもいいです笑。

とは言わずに、現M1たちも頑張っているようなので、見てあげてください。よろしくお願いします。

詳細は→http://www.arch.titech.ac.jp/Japanese/Events/events.html

東京に行ってビザを申請したり塚本研究室に顔を出したり、東北を視察したり、京都で塚本先生と再会したり、村松研のみなさまとお会いしたり、京都の寺や川床を満喫したり、宇治の調査をしたり札幌に戻ったりと、充実した二週間と少しを過ごしました。

東北についてはまた別の機会に書くでしょう。

今日の朝また宇治に戻ります。札幌はほんとに気持ちいい最高の季節なのでもう少し居たかった。まあ京都のうだるような暑さも悪くないのだけど。明日からは通りの家屋調査に同行し、昭和になって色々と改造されてきた町家を実測調査します。週末はワークショップというかたちで、宇治橋通りの変遷と、現在の通りがどのような建物で構成されているのかということ、宇治橋通りのユニークさについてのプレゼンです。

観察しだいで色んな認識ができる。その面白さを共有できれば、これまで建ってきた建物が共有してきた設計条件が見えてきて、整備計画といったときに、設計条件を共有できるようになる。そこが建物の世代論と設計論の交点だ。

diploma projectでやったことが、枠組みや論理を構築しつつ建築の新しい可能性を追求するものであったとしたら、今やっていることもその延長であることには変わりがないけれど、より実践に身をおきながら、色んな建築に触れて色んなことを考えます。

そして富永さんのコルビジェの本に今日はまった。

宇治橋通りの整備計画もあれば、実施の建築も進んでいます。

そういう期間です。スペインに行くまでの、短い夏の時間です。

京都にて

北大に入って2ヶ月と少し。宇治のプロジェクトが本格的に始まって半分札幌、半分宇治居住になって約一ヶ月。宇治のプロジェクトというのはある地域の整備計画。具体的な内容は進行中だから背景だけ。

宇治は重要文化的景観に選定された。重要文化的景観とは文化財の新たなカテゴリーで、簡単にいうと、生業やそれに関連する文化によって生み出された環境全体を対象にしたもの、だろうか。名前こそ聞き慣れないが、その場所での産業とか、文化とか、慣習とか、建築とか、都市とか、地形とか、風景とか、そういうものを、有機的な関係をもった環境として捉える考え方には、感覚的にも理論的にもなじみやすい。

1975年に設けられた伝統建造物群保存地区というのが、建築単体の保存から、建築群の保存への拡張であったように、文化的景観は、ある特定の地区だけでもなく、それを取り巻く地域環境全体へと拡張されたものだと言えばわかりやすいだろうか。と言っても環境全体なんてコントロールできるはずもなく、凍結保存は不可能である。そしてもはやこれは”保存”の枠組みではない。なので、文化的景観の意義は、地域のコンテクストの共有と価値の共有。またそれが第三者から評価されるということにある。繰り返すが、これは保存の枠組みではなくて創造の枠組みであると考えた方がいい。だからこそ今回考える整備計画とは、保存計画ではない。というか保存と創造を分けない。古いものと新しいものを分けない。不要なものと必要なものを分けない。ということなんだと思う。考え方としては。

といってもまずはなにより観察である。

茶業に関連する建築形式と都市形態の関係は本当におもしろい。平安期の道と中世の道によって構成される独特の街区形状を下地に、そこで展開されてきた茶産業と建築の変遷。宇治の町家ならではのユニークな建ち方と表情、そしてそれらがつくっていたまちの風景。現在のまちにもその痕跡がありありと刻まれている。急激な近代化によって生まれたものと破壊されたもの。時には目を背けたくなるような痛々しい破壊がそこにある。とは言っても無くなったものを嘆いてばかりでは仕方が無い。街は今だって生きているから、これからどう育てていくかということが主題だ。

一ヶ月前にこの街を見た時、至る所に残る町家や、まさに新茶摘みに忙しい、活気ある美しい茶畑や、もくもくと湯気を出しては不器用に動く茶工場に興奮し、色々な可能性には気づいたものの、一体何をどうすれば、と思って正直少し途方に暮れた。問題も、目的も、主体も曖昧だと思った。その状態で、制度だけが黙々と期日を目指して進んでいる感じがした。

それでもじっくりと向き合えば色々と見えてくるもので、このまちの何を観察すればいいのか、何が面白いのか、何が大切なのか、つかめてきた感がある。スピード感も出て来て、面白くなってきた。

話は少し変わるが、京都というのはやっぱり建築を学ぶものにとってはすごく大きな存在だとしみじみ感じる。京都に住めるから寺でも町家でも見放題だなと思ったら、忙しくて全然それどころじゃないが。それでも京都にしばらく身を置く、それはとても大事な時間だ。

つい先日、お世話になっている先輩と町家歩きに行ってきて、そこで大きな衝撃を受けてきた。とにかくどの家主さんも、家褒めがすごい。心から愛している。建物をこんなに生き生きと豊かさいっぱいに語る術をぼくはまだ知らない。その尽きることのない家褒めが、いやらしく感じないのは、皆自分の家を褒めながら、京町家という全体性を褒めているからだ。その全体性の中にあって、自分の暮らしと家との間に生まれる関係に、差異を見出して表現としている。京町家での生活を誇り、そういった魅力や大らかさを失ってしまった現代の建物に嘆く家主の姿をみて、自分たちは一体何をやっているんだと、重い責任を感じたのは間違いではあるまい。少なくともいいものを知らないというのは建築家失格だ。

もうひとつ驚いた。ある家主から「都市生活者としての自覚」という言葉が出て来たことに。そんな言葉は今まで人の口から聞いたことがない。都市生活者として最も避けるべきは他人の迷惑になることで、その一番の要因である火事に備えて、この大いなる無駄である通り庭の吹き抜け空間がある。そしてこの場所が一番すきだと。

最近、京都駅のその巨大な半外部空間は、ヨーロッパのターミナル駅のそれだと気がついた。大都市である京都(規模というよりはなんというか、存在としてかな)にふさわしい、現代的なスケールをもった都市構築物で、大いなる無駄でもある巨大なこの駅は、都市生活者の自覚なんだと言った通り庭の吹き抜けと、重なって見えないこともない。

修士設計

ひと区切りついたので、修士設計アップします。

羊の話からはじまって、直接的には羊牧場を扱うことはしなかったけれども、人がどこかに住むという当たり前のことを深く考えさせられた。人がどこかに住むということは、その人の生きる条件をある部分で決定的にかたちづくるのだろうけど、すでに社会は相対的で選択可能だし、同じように、生きる場所を自分で選択できるという開放感(それはもちろん今までなかったわけではないけれど)が現代にはあって、移住者と接して感じたのは、そうやって自分の生きる条件を自ら選択することの前向きな強さと自由さだった。例えばコンパクトシティ(自体は考え方だから否定するとかしないとかじゃないけれど、その説得力が故に、唯一の方法みたいに固定化してきた感があって、そこにはちょっと暴力すら感じることがある)というのがあるけれど、それがいくら色んな観点から正しくても、そこで生きたいっていう自由とともに、いや、そこでは生きたくないっていう自由があって、当たり前のことなんだけど、そのことがすごく痛快だと思った。

日本は人口が減少することが、ほぼ明らかになったようだけど、人がどこに住むかという選択や、国内や海外の流動人口まで視野に入れると、なにか新しい都市空間や開放的で自由な状況が日本に生まれるかもしれないというのが、漠然と抱いた期待と仮説だ。(今回の大震災では、また少し別の意味で、生きる場所という問題が立ち上がってきたように思うが。。)何かそういう関心から、人が移動することとか、どこかに生きるということと、現在日本が抱えている色んな社会状況を結びつけて枠組みを構築するために、様々な流動人口を抱える北海道美瑛町というところを事例に選び、プロジェクトとした。

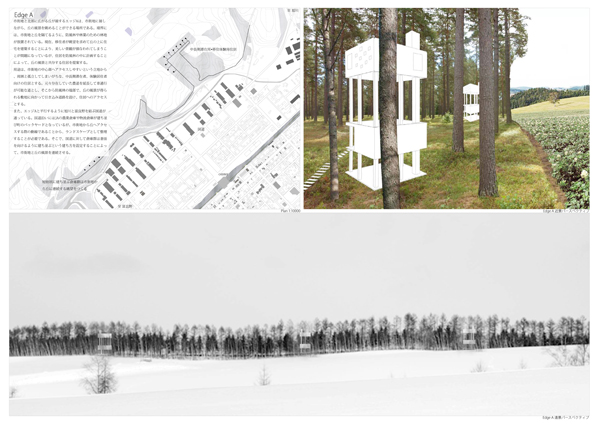

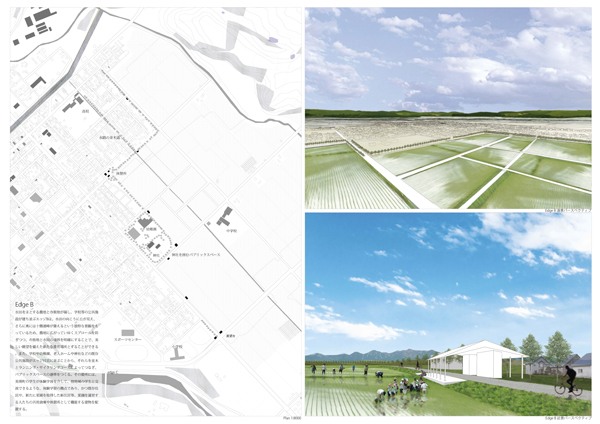

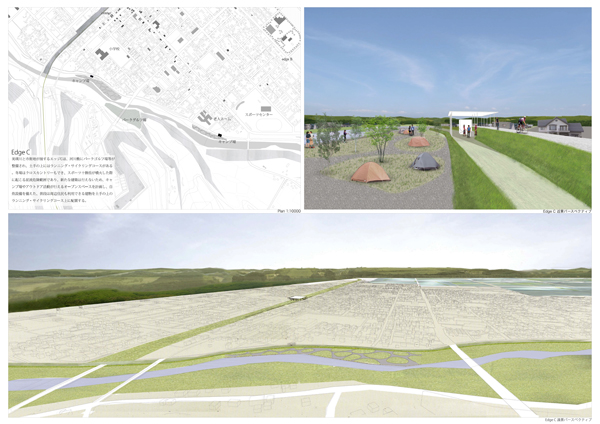

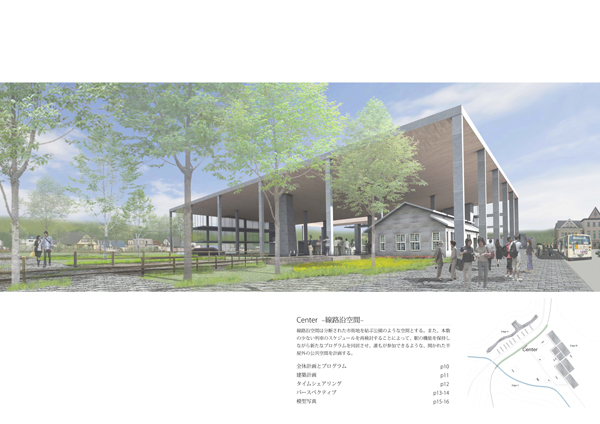

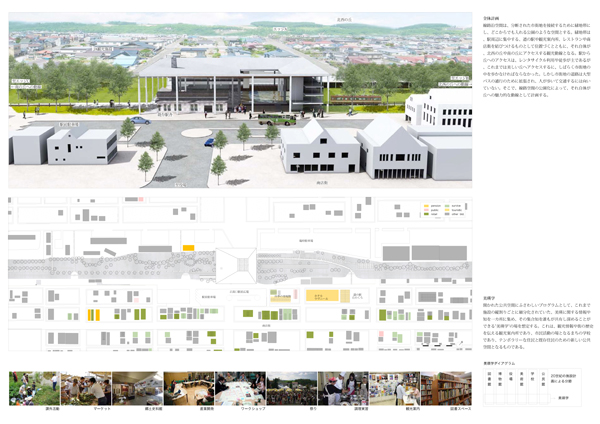

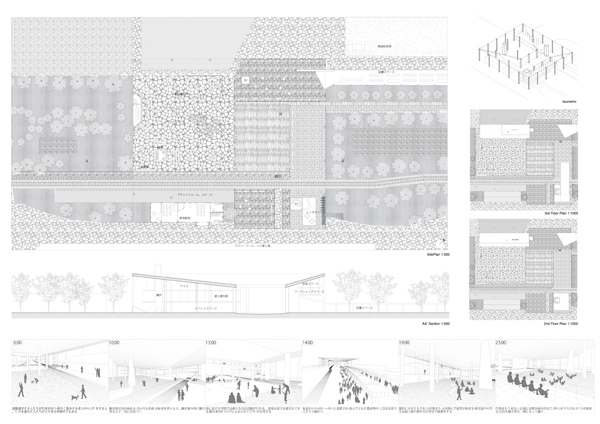

「農業と観光を媒介とした新たな都市空間の提案」

―北海道美瑛町をケーススタディとして-

Proposition for a New Urban Space mediated by Agriculture and Tourism

-A case study of Biei-town, Hokkaido-

要旨

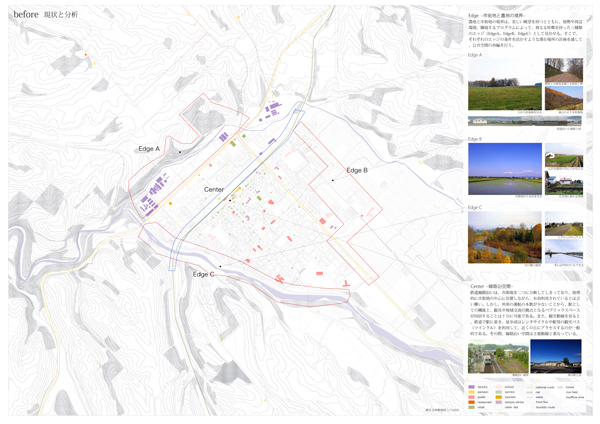

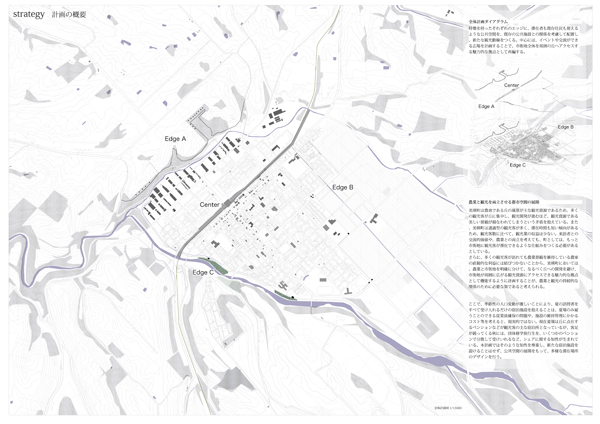

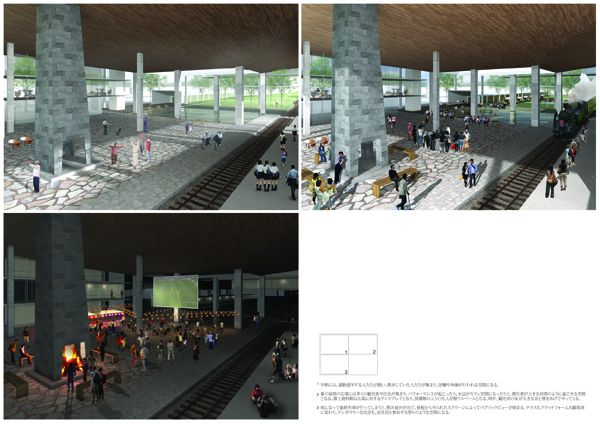

雄大な農業景観を有する北海道美瑛町には、人口1万人に対し年間120万人が訪れる。その内訳は、夏に多い国内外からの短期旅行者、都会と農村を往復する二地域居住者、中長期間滞在する移住体験者、新規就農を目指す研修者など様々である。こうした多様な滞在者を一括りに観光客とみなして観光開発を行うのがこれまでの一般的な傾向であったが、多くの人が出入りする律動性を受容する、新たな都市空間を構想することによって、滞在者を新たな“住民”と捉えることができる。本計画は、多様な滞在者の受け皿や、定住民との接点となる公共空間を、農地と市街地の風景を調整するものとして計画することを通して、季節性の人口変動を伴う農業都市に対する、持続的で伸縮性のある空間的枠組みを提案するものである。

人口に対する多量の滞在者や、季節性の人口変動は、従来の施設計画によってできたまちが前提とすることのなかった新しい都市的現象であり、定住民に対しては不自由のない施設計画であっても、外部から訪れる人が利用したり、定住民と交流する機会を生むような公共空間は不足していると考えられる。そこでテンポラリーな住民と定住民のための新たな公共空間を、農地と市街地の境界(エッジ)と、現在市街地の中心に位置しながら市街地を分断している線路沿空間に計画する。エッジには、多様な観光客の滞在場所となり、かつ定住民も使えるような公共空間を、既存公共施設をネットワークするように配置する。線路沿空間はどこからでも入れる緑地帯とすることで、分断された市街地を結ぶ公園のような空間とする。また、本数の少ない列車のスケジュールを再検討することによって、駅の機能を保持しながら新たなプログラムを同居させ、既存駅を覆う大きな屋根をかけることで、誰もが参加できるような、開かれた半屋外の公共空間を計画する。交流施設のプログラムとしては、これまで施設の縦割りごとに細分化されていた美瑛に関する情報や知を一カ所に集め、その集合知を誰もが共有し深めることができる ”美瑛学”の場を想定する。これらの統合により、季節の変化や時間帯によって、様々な主体や活動を受け入れる、寛容で伸縮性のある公共空間を提案する。これは、今後ますます流動的な人口を抱えると考えられる地方都市において、多くの人が出入りする律動性を受容する新たな公共空間を構想することを通して、多様な滞在者を住民と捉えるものであり、持続的で伸縮性のある空間的枠組みとなるものである。

大岡山建築賞銀賞受賞。

完敗

親父と議論した。

建築にたくした夢を伝えたくて、建築と建築家の存在理由について述べたぼくの100の、いや1000の言葉は、親父が建築への期待について語った、たった一言の言葉の前に、みごとに崩れ去った。

それは単なる偶然じゃなくて、最近色々とつっかえていたことへのひとつの答えでもあった。

今年の春からは北海道大学大学院の観光学院というところの博士課程に進学する。建築をやりにそこへ行く。なんでそんなとこに行くのか。ずっとそう問われてきた。なかなかわかってもらえないだろう。そう思いながら、色んな人に説明するうちに、どう説明すればいいのかだけが少しずつうまくなった。でもそれはただの説明であって本質的じゃない。説明の仕方は、相手によって変わる。それでいいと思っていたのに、いつのまにか相手と自分が混ざってしまっていた。人に対する説得が、自分への説得になってしまっていた。そうじゃないはずだ。

建築について尊敬できる先輩と久しぶりに会うことになって、やっぱり同じことを聞かれた。「わかってもらえないだろうけど」、そう前置きしながら説明した。いいから5年後、いや10年後を見てくれ、そう言って逃げたかった。それは悪い癖だ。今日気がついた。別に亜流に流れるつもりも、トリッキーなことをするつもりもない。人がそう言うことに否定はしないが、地元に帰るというふうにも思っていない。北海道へのノスタルジーでもない。

ただ冷静に色々考えた結果、自分にとっては王道だと思った。色んな時代の流れやタイミングが垣間見せてくれた選択肢だと思った。それは立派な王道だと、その先輩はそう言ってくれた。その人がそう言ってくれたのは、自分にとって、塚本先生が背中を押してくれたことの次に大きかった。

とにかく色んな説明をしてきた。でもここではっきりと修正しよう。

建築の夢を、大真面目に語る。そのために行こう。色んな専門の人がいっぱいいる。建築ってなに?なにしに来たの?それにちゃんと答えないといけないと思って来た。建築の仲間で、こういうのがいい、これは自由だ、キレてる、そう言ってきたことを、何か別の言葉で伝えなければいけないと思った。それが異分野の人とのコミュニケーションだと思った。そのためにぼくは、知らないうちに、”正しさ”に頼っていた。でもそれは正しければ正しいほど、自己弁護に過ぎなかった。本当はそんなことに興味は無い。したいのは建築の、空間の話だ。

建築のことなんてわかんないだろう、無意識にそう見くびっていた親父に、はっきりと指摘された。同じ医者になったらずっと背中を追い続けなければならないだろう。多分、反抗期のいつかにそう思って自分の道を探した。それがこのザマだ。いつになっても100年早い。

そして問題なのは自分のこの傲慢さだ。

実にいいタイミングだ。2011年の3月10日。一から出直そう。

touristic urbanism 試論

日本の農村、そして地方都市は、観光業がその場所の産業の重要な位置を占めているものが少なくない。

あるいは大都市においてもそう言えるだろうか。ヨーロッパの主要都市しかり、東京もしかり。現代都市と観光は非常に大きな関係を持っている。

観光という言葉はとても広い意味を持ち、その言葉が生んできたイメージも、時代によって大きく変わってきた。リゾート開発、マスツーリズムが爆発的に進んだのはひと昔、いやふた昔くらい前の話で、現在ならグリーンツーリズムだとか、エコツーリズムだとか、アグリツーリズムだとか観光の概念はますます広がっているように思える。

歴史を辿ってみても、都市の大規模な変革は、常に人の移動とともに起こってきた。当たり前すぎるくらいシンプルなことだけど。

日本に話を戻すと、観光立国宣言の後、特に「地域の自立」と「観光」はより密接なつながりを持たざるを得なくなった。観光の延長としての移住も促進されている。そして、それらをふまえた様々な生き方も顕在化してきている。移住だとか、二地域居住だとか。例えばゆるやかに過疎化する市町村を多く抱える北海道では、100以上の市町村が移住のための専門の窓口を持っている。

1万人強の人口を抱える美瑛町には、年間120万人の観光客が訪れる。

美しい丘の風景にそれだけの人が訪れる。といってもその大部分は、通過型の観光客。美瑛にはそれだけ大量の人を受け入れるような宿泊施設や、観光客が滞在できるような居場所はほとんどないからだ。実際行ってみても痛感する。行き場所はあっても居場所がない。かといって、そういった観光客のための大規模開発はリスクが大きすぎるし、そもそもの観光資源を台無しにしかねない。小さな町に大量の人が訪れるインパクトは、その地域を支える大事な要素でもありながら、風景の変化とか、農業との関係とか、予期せぬスプロール化だとか、色んなところで摩擦を生んでいる。新しいやり方が問われている。

しかも観光客の入りは、予測できない。

円高になれば外国人観光客の数は顕著に落ちる。

その場所をロケ地にしたドラマや映画がヒットすれば一気に大量の観光客が流入する。価値観の変化によってなんでもないところが急に注目されたり、もちろんその逆もある。自然や景観が主な観光資源である場所ならば、季節による人口の変化も特に激しい。

今までは地元の人と観光客という二項対立で捉えられていた。

冷静に日本の状況を見ると、圧倒的に地元の方が立場が弱い。訪れる人のための開発が進んだ。訪れる人がいなくなったとき、その場所には負債以外残らなかった。

その場所に、文化資源を蓄積していくことに自覚的であれば、もっと違うことが起こっていたと思う。ヨーロッパ、特にちょうどこの夏に見てきたような、イタリアの都市や集落は時間と文化が蓄積されている。(紀元前から育まれてきた町や文化の強度と、例えばたかだか百年経ったくらいの北海道の町や文化の強度は、比べるまでもないことだが)

地元の人と観光客、その二項の間に、滞在の長さも周期も違う色んな層が挟まってきた。境界は曖昧になってグラデーションになった。どこまでが住人で、どこまでが住人じゃないのかということが曖昧になってきているということと、人口に対する移動人口の数が多いことが、”touristic city”、”touristic urbanism” とでも言おうか、新しい都市の認識を示唆しているように思う。

ずっとそこで暮らす人も、ごく短時間だけ訪れる人も、周期的に他の都市とその場所を住みわける人も、全部ひっくるめてその場所の住人と捉え、それらの人々が有機的に関係しあってひとつの全体をかたちづくっている状態を都市だと思考してみる。季節や時間によって都市の姿は大きく変わる。伸びたり縮んだりする都市である。

「人口の何%が都市部に集中する」と言われるときの都市ではなくて、相互補完的なネットワークとしての都市である。とても感覚的にだけど、おそらく都市と農村という区別はほとんど意味を持たなくなる。

その認識が、自然や環境資源に依存してきた場所が、観光を批判的に利用して、その場所固有の文化や町のあり方を発見し、成熟に向かうための突破口になるんじゃないだろうか。

最近はそんなことを考えている。

百年記念館リニューアルオープン

前に一度ブログで紹介したけれど、百年記念館の展示室改修が完了して、ついにリニューアルオープンしました。

百年記念館で打ち合わせたり、作業をしたり、長い時間を過ごすようになってみてますますこの建築が好きになった。展示用に図面も一からトレースしたし。ほんとにいい建築だと思う。

篠原先生の作品を扱った展示室はもちろんのこと、全体的にとても充実したおもしろい展示になっていると思います。身の回りの技術のほとんどはここから生まれたと言っても過言ではないくらい、あれもこれも発明開発していることがわかります。

小さい頃、とにかく変わったきれいな石を集めるのが好きだったから、地球史に展示されている石たちを見て、どこか懐かしいような、恥ずかしいような気分を思い出したり。

studioplex live at the venice biennale

studioplexにて2009~2010のプロジェクトの一部を紹介。→ http://www.studioplex.org/node/457

ベニスビエンナーレに際して、世界中の学生や建築家が集まって、色んなプロジェクトを紹介し合う国際会議が開かれる。

さてさて、ベニスもいよいよです。

羊をめぐるセロ弾きのゴーシュ

帯広の北、上士幌町。小さな丘がリズミカルに続く山のふもとを奥に進むと、馬や牛よりうんと小さい羊の群れが見えてきた。近づくと、緑の牧草が敷き詰められたその上の、グレイがかったモコモコの毛皮をまとった小さな羊たちが、首を伸ばして真っ黒い顔をこっちへ向ける。

羊の牧場。

北海道に羊の牧場はほとんどない。日本に流通する羊は海外のものがほとんどで、北海道のジンギスカンの肉もほとんどが外国産でまかなわれている。

そんな、北海道でも珍しい羊の牧場は、脱サラして東京から移り住んだ、草野さん夫妻が始めた。この前子供が生まれたばかりのまだ若い夫婦だ。

彼らが何故羊とともにあの地で生きることを選んだのか、ほんの一時間ばかり話しただけでは、色々推測することはできても、ほとんど何もわからない。いや、それは「サラリーマンをやめて、羊飼いになりたい」と北海道に飛び立った、言葉通りただそれだけのことなのかもしれない。

羊牧場そのものがほとんど存在しないわけだから、国内産の羊の流通経路も皆無(というかシステムにはなっていない)、どうやって経営が成り立っているのかは良くわからない。とにかく今は、始めたばかりの牧場を、牧場として一人前にするために忙しい。一般的な意味での経営は破綻しているのかもしれない。それでも彼らは羊とともに、あの場所で生きている。

彼らは二人ともセロを弾く。だからこの牧場はゴーシュ羊牧場という。

「羊をめぐる冒険」と「セロ弾きのゴーシュ」を混ぜあわせたような物語が、静かに進行している。

彼らは羊舎のすぐ隣に住んでいる。もともと農場事務所だった、良く表現しても祖末としか言えないような建物の一部に、羊の毛の断熱材を仕込んで寒さを防ぎ、最小限のベッドと机、そしてふたつのセロと一緒に住んでいる。

素敵だなあなんて簡単に口にしてはいけないくらい、おそらく今の平均的な感覚から見れば、ちょっと耐えられないような厳しい生活をしている。

相当な覚悟がいるだろう。でも彼らはあっけらかんとしている。ように見える。何を判断の基準にするかで見え方は逆転する。彼らは自ら生き方を選択した。これは彼らのユートピアである。

手探りで一年が経った。彼らに子供が生まれて、羊が少し増えた。

現在は7haほどの放牧地に羊を飼う。数は忘れた。羊牧場は雌羊(袋羊)の頭数が、牧場の規模の指標になる。春は出産シーズンだから、羊は毛を刈られたばかり。毛は断熱材の役目を果たすから、寒い冬だけじゃなくて、暑い夏にも必要だ。

彼らは原始に戻ったように見えるかもしれないけれど、やっぱりネットは繋がっていて、ホームページも持っていて、自己主張しているし、現に僕みたいに、全くの無縁だった人が実際に引き寄せられていったりする。

だからこういう状況は、実は最先端なんじゃないかと言うこともできるけど、そんなことにはほとんど意味がなくて、ただそういう生き方をしている人が実際にいる。それが真実で、それ以上でも以下でもない。そしてそのことが、大きな鈍い衝撃として、ずっと頭から離れない。草野さんの目はとても澄んだ、不思議な黒色をしている。

彼らの生き方は、人を惹き付ける。

彼らは何か、特別な判断を下した、特別な人たちなのだろうか。

無題

最高に忙しくて刺激的な日々。

完徹だが眠気ゼロ。

いい仲間に恵まれた。

湖陵サッカー部を思い出す。

このスピード感、M2はこのままいきたいもんだ。